作品の査定・評価について

嚴澂の作品を高く評価しております。

もし作品がお手元にございましたらぜひご相談ください。

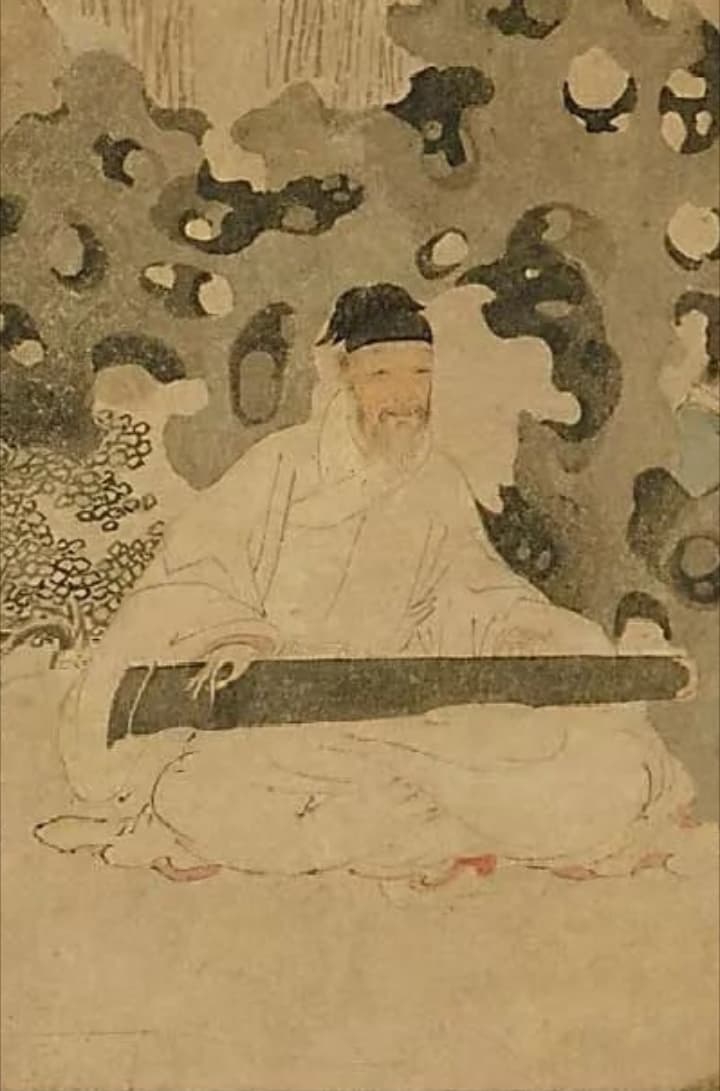

嚴澂(1547年–1625年)は明末の古琴(こきん)家であり、文人・官僚です。字を道澈、号を天池と称しました。

嚴澂(1547年–1625年)は明末の古琴(こきん)家であり、文人・官僚です。字を道澈、号を天池と称しました。清廉でまじめな政治を行い、当時流行していた「琴曲に詩文を無理に付ける風潮」を厳しく批判し、音楽そのものの表現力を重んじました。

古琴家としてだけでなく、書法(書道)・詩文・文人画的作品においても美術的な評価を受けおり、行草・楷書など書体が多く、筆致に濃墨・沈着・余白と雅趣を感じさせる作品が残されています。

1547年

直隷蘇州府常熟県に生まれる。父は大臣 嚴訥(げん・じ)、兄に嚴治、弟に嚴澍・嚴澤・嚴濟。字は「道澈」、号は「天池」。

1590年代

古琴を学び始める。名琴家・陳星源に師事。古琴の流派「虞山琴派(ぐざんきんは)」を形成する基礎を築く。

1604年

邵武府知府(現・福建省)に任命される。清廉な行政を行い、名声を得る。

1610年代

琴譜『松弦館琴譜(しょうげんかんきんぷ)』を編纂。音楽理論と文人精神を融合した重要文献として後世に伝わる。

1620年代

官を辞し、故郷常熟に隠棲。詩文・書道・琴学の集大成期。「雲松巢集」「雲松巢談桂編」などを著す。

1625年

逝去

嚴澂の代表的な作品

- 行草七言律詩軸

- 題画詩軸

- 虞山派琴社関連資料・墨跡