作品の査定・評価について

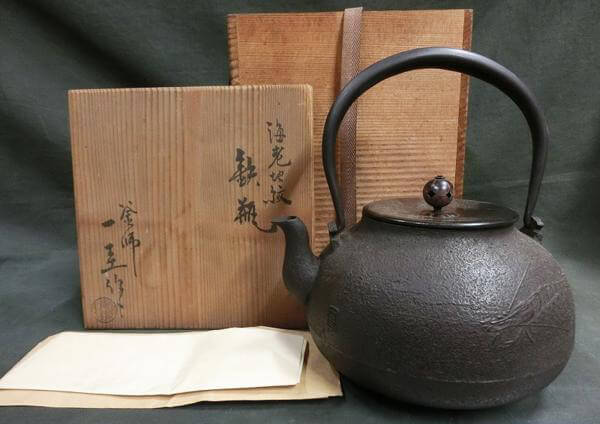

角谷一圭の作品を高く評価しております。

もし作品がお手元にございましたらぜひご相談ください。

角谷一圭(かくたに いっけい 1904年(明治37年)10月12日‐1999年(平成11年)1月14日)は、日本の釜師。大阪府出身。本名は辰次郎。

角谷一圭(かくたに いっけい 1904年(明治37年)10月12日‐1999年(平成11年)1月14日)は、日本の釜師。大阪府出身。本名は辰次郎。代々宮大工の家計であったが祖父の代から釜作りを開始。釜師の父巳之助から茶の湯釜の制作技法を学び、

1947年(昭和22年)、昭和天皇大阪行幸の際に釜を献上した。

他にも大国藤兵衛、香取秀真から茶釜、鋳金を学び、細見古香庵からは、茶釜を制作するにあたって大きく影響を受けた。

21歳の頃大阪府工芸展に出品した鉄瓶が受賞。本格的に創作活動に打ち込み始める。

終戦直後に出回っていた名釜修理や修復を行い、茶釜の鉄味、形態、地紋などを調査し、鎌倉期の筑前・芦屋釜を模範に和鉄釜を研究した。

1958年、第五回日本伝統工芸展に「海老釜」を出品し高松宮総裁賞を受賞。また1961年の第8回日本伝統工芸展にて「独楽釜」で朝日新聞社賞を受賞した。

1973年、第60回伊勢神宮式年遷宮神宝鏡31面を鋳造(1993年の第61回遷宮の際も制作。)1976年には勲四等瑞宝章を受章した。

1978年国の重要無形文化財「茶の湯釜」保持者として認定される。(人間国宝)

95歳の時逝去。

1904年

大阪府大阪市東成区に生まれる。

1925年

大阪工芸展に初めて鉄瓶を出品し、受賞。

1947年

日展などに初入選。

1958年

第5回日本伝統工芸展に「海老釜」を出品、最優秀の高松宮総裁賞を受賞。

地元である大阪の市や府からも表彰され、布施市文化功労賞や大阪府芸術賞を受賞する。

1961年

第8回日本伝統工芸展で「独楽釜」を出品し、朝日新聞社賞を受賞。

1973年

第60回伊勢神宮式年遷宮に神宝用の白銅鏡31面を鋳造。

1974年

著書『釜師―茶の湯釜のできるまで』を出版。

1976年

勲四等瑞宝章を受章。

1978年

国の重要無形文化財「茶の湯釜」の保持者(人間国宝)に認定される。

1984年

文化庁による工芸技術記録映画『茶の湯釜-角谷一圭のわざ-』が制作・文化遺産オンラインで公開中される。

▶ 文化遺産オンライン|工芸技術記録映画「茶の湯釜-角谷一圭のわざ-」

https://bunka.nii.ac.jp/special_content/movie_stream/52

1993年

伊勢神宮式年遷宮に、「御装束神宝用白銅鏡31面」を鋳造。

1995年

「和銑桜文様透木釜」を伊勢神宮に奉納。

1999年

逝去。

逝去後に従五位に叙せられる。

角谷一圭の代表的な作品

- 「独楽釜」

- 「海老釜」

- 「末広釜」

- 「平丸釜」

- 「馬ノ図真形釜」