作品の査定・評価について

与謝野晶子の作品を高く評価しております。

もし作品がお手元にございましたらぜひご相談ください。

・日本の歌人、作家、思想家

・戸籍名与謝野 志よう(よさの しょう)旧姓は、鳳(ほう)。本名は、志よう。夫は与謝野鉄幹(与謝野寛)

・雑誌『明星』に短歌を発表しロマン主義文学の中心的人物となった。

※ペンネームは鳳志よう

・大阪府堺市出身

老舗和菓子屋「駿河屋」を営む家の三女として生まれ、9歳で漢学塾に入り、琴・三味線なども習う。

堺市立堺女学校(現・大阪府立泉陽高等学校)に入学すると『源氏物語』などを読み始め古典に染まっていく。

また兄の影響を受け、「十二、三のころから、『柵草紙』(後には『めざまし草』)『文学界』や紅葉、露伴、一葉などの小説を読むのが一番の楽しみ」(『明星』1906年5月)であった。

20歳ごろより店番をしつつ和歌を投稿するようになる。

与謝野鉄幹と不倫の関係から結婚し、12人の子宝に恵まれる。

1900年(明治33年)に夫である与謝野鉄幹によって創立された新詩社の社友となり、その新詩社の機関誌「明星」に短歌を発表。翌年、女性の官能をおおらかに謳う処女歌集「みだれ髪」を刊行。

浪漫的な情趣をたたえた「明星調」は当時の青年層から熱狂的に支持されたと言われ、

その後も相次いで「舞姫」「小扇」「夢之華」などの歌集を刊行し浪漫派の歌人としてのスタイルを確立し名声を手にした。

明治40年代から大正期にかけての歌集・詩歌集に、「常夏」「佐保姫」「春泥集」「青海波」「夏より秋へ」「朱葉集」「火の鳥」「太陽と薔薇」などがある。

また、昭和に入ってからも、「心の遠景」「白桜集」などの歌集も刊行されている。

さらに、上記の短歌、「君死にたまうことなかれ」をはじめとする詩や小説、童話のみならず、源氏物語などの古典研究にも注力する。

のちに鉄幹との共著『巴里より』で、「要求すべき正当な第一の権利は教育の自由である。」と、女性教育の必要性などを説いた。

1921年(大正10年)に建築家の西村伊作と、画家の石井柏亭そして夫の鉄幹らとともにお茶の水駿河台に文化学院を創設、男女平等教育を唱え、日本で最初の男女共学を成立させる。

婦人問題に関する評論活動、文化学院をよりどころとした女子教育など、多方面にわたって活躍し、その貢献は大きい。

1904年(明治37年)9月、『君死にたまふことなかれ』を発表。

1911年(明治44年)史上初の女性文芸誌『青鞜』創刊号に「山の動く日きたる」で始まる詩を寄稿

1912年(明治45年)フランスのパリに行く

※洋行費の工面は、森鴎外が手助けし、また『新訳源氏物語』の序文を書いた鴎外がその校正を代わった。

1912年5月5日、読売新聞が「新しい女」の連載を開始。第一回に晶子のパリ行きを取り上げ、翌6日には晶子の出発の様子を報じた。

翌6月の『中央公論』では、晶子の特集が組まれている。

このように『源氏物語』の現代語訳『新新源氏』、詩作、評論活動とエネルギッシュな人生を送り、女性解放思想家としても大きな足跡を残した。

与謝野晶子の代表的な作品

- 「みだれ髪」

- 「君死にたまふことなかれ」

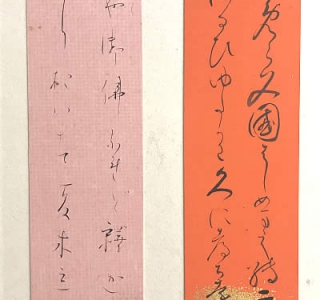

買取実績

幅広く買取りいたします

与謝野晶子の代表作品

みだれ髪

1901年(明治34年)8月15日に東京新詩社と伊藤文友館の共版として発表された与謝野晶子の処女歌集です。表紙装丁デザインは藤島武二が担当し、女性の恋愛感情を素直に詠んだ斬新な作風は当時賛否両論を巻き起こしました。この歌集は、与謝野鉄幹との激しい恋愛の過程で生み出され、随所にちりばめられた強烈な官能美と、かつてない大胆な自己の肉体への賛美は、当時の若い人々の胸に秘めた思いを代弁しました。凛然と、誇らかな情熱をもって、命がけの恋心を、今この時の自身の美しさを歌いあげた作品で、大人は眉を顰め、青年は快哉を叫びました。

君死にたまふことなかれ

1904年9月に雑誌『明星』に発表された詩で、日露戦争で旅順に出征していた弟への思いを綴った作品です。「君死にたまふことなかれ」とは、「君よ、どうか死なないでください」という意味で、旅順攻撃の報道を受け、激戦地にいるであろう弟のために詠んだ詩です。武器を持って人を殺せというのは、親の教えでも商家の教えでもないという思いや、天皇がそういうとも思われないという考えを表現しています。発表当時は「皇室中心主義の眼を以て、晶子の詩を検すれば、乱臣なり賊子なり、国家の刑罰を加ふべき罪人なり」と非難されるなど、大きな指弾を受けました。

新訳源氏物語

1912~13年にかけて金尾文淵堂から抄訳の『新訳源氏物語』を刊行し、難解と敬遠されていた『源氏物語』を国民の愛読書へと生まれ変わらせた画期的な訳本です。その後、晩年の1938~39年に全訳して『新新訳源氏物語』としました。古典の専門家から見ると間違いもあるかもしれませんが、物語として楽しむ分には特に問題なく、与謝野晶子自身が深く愛した『源氏物語』を多くの人々が読めるようにしました。

山の動く日きたる

1911年(明治44年)に史上初の女性文芸誌『青鞜』創刊号に寄稿した「山の動く日きたる」で始まる詩です。平塚らいてうが創刊した雑誌『青鞜』に参加し、女性解放運動に貢献しました。女性の権利と自立を訴え、当時の女性たちに大きな影響を与えた作品です。

巴里より

鉄幹との共著で、「要求すべき正当な第一の権利は教育の自由である。」と、女性教育の必要性などを説いた著作です。1912年(明治45年)にフランスのパリへ行った際の経験をもとに書かれました。当時は読売新聞が「新しい女」の連載を開始し、第一回に晶子のパリ行きを取り上げ、翌月の『中央公論』では晶子の特集が組まれるなど、大きな話題となりました。

その他の与謝野晶子の代表作リスト

| 舞姫 | 小扇 | 夢之華 | 常夏 | 佐保姫 |

| 春泥集 | 青海波 | 夏より秋へ | 朱葉集 | 火の鳥 |

| 太陽と薔薇 | 心の遠景 | 白桜集 | 恋衣 | 晶子詩篇全集 |