作品の査定・評価について

野田九浦の作品を高く評価しております。

もし作品がお手元にございましたらぜひご相談ください。

野田九浦は、明治12年(1879年)に東京・下谷に生まれ、4歳で函館に移住し幼少期を過ごしました。

野田九浦は、明治12年(1879年)に東京・下谷に生まれ、4歳で函館に移住し幼少期を過ごしました。10代半ばに日本画家・寺崎廣業の門下に入門し上京(1895年)、翌年には東京美術学校に進学しますが、画学校騒動をきっかけに師と共に退学。その後、白馬会研究所で洋画を、さらに日本美術院で日本画を研鑽。また正岡子規に俳句を学ぶなど、多方面にわたる教養を身につけました。

1907年の第1回文展では『辻説法』が二等賞(文部省買上)を受賞し、名声を得ます。同年から1917年まで大阪朝日新聞に勤務し、夏目漱石の小説『坑夫』の挿絵も描きました。

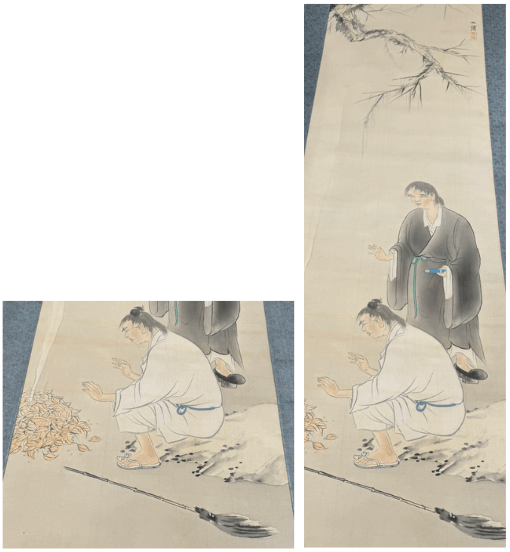

主に歴史人物画を得意とし、古典的な構図や淡い描線を重んじる画風を貫きました。その線描には、正岡子規から学んだ「自然主義」が強く背後にあるとされています。写実と思想の融合した静謐な魅力が特徴です。

大正期には大正美術会を結成し、大阪画壇の発展に寄与。以降は文展・帝展・日展の審査員・会員を歴任し、1947年には帝国芸術院会員に、1958年には宮殿(皇居)装飾絵画を納め、文化的地位を確立しました。

晩年は武蔵野市吉祥寺に暮らし、その屋敷は市のコミュニティセンターとなり「九浦の家」として親しまれています。作品や遺品は武蔵野市立吉祥寺美術館に多数収蔵されています。

野田九浦の代表的な作品

- 辻説法 絹本著色

- 天草四郎 絹本著色