- 買取強化中

作品の査定・評価について

向井潤吉の作品を高く評価しております。

もし作品がお手元にございましたらぜひご相談ください。

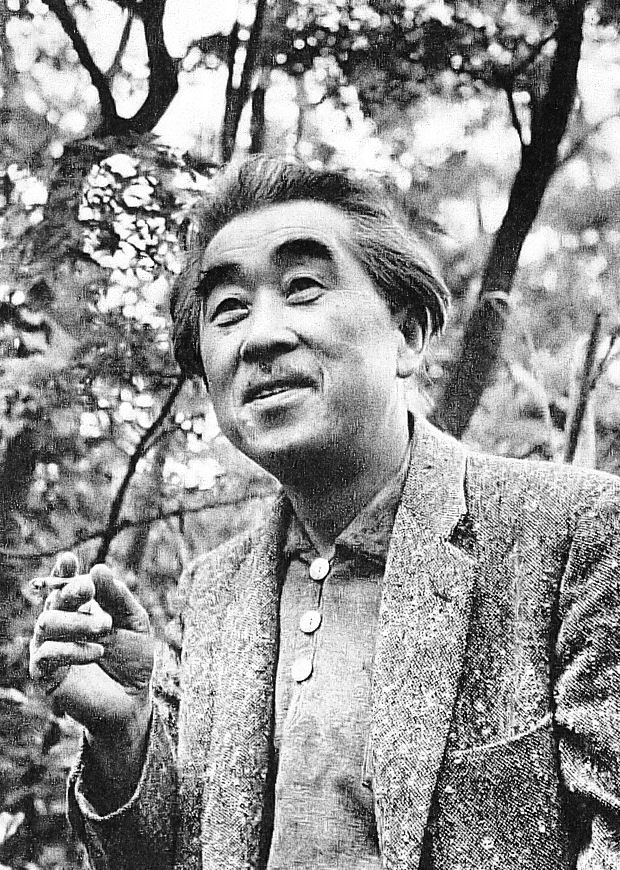

向井 潤吉(むかい じゅんきち、1901年(明治34年)11月30日 - 1995年(平成7年)11月14日)は、日本の洋画家である。戦前から戦後にかけて活躍し、40年以上に渡り北海道から鹿児島までを旅した。生涯古い民家の絵を描き続け「民家の向井」と呼ばれた洋画家である。弟は彫刻家であり、マネキン制作会社「七彩」初代社長の向井良吉。長男は元TBSディレクターである萩本欽一を育てた事で有名な向井爽也。

向井 潤吉(むかい じゅんきち、1901年(明治34年)11月30日 - 1995年(平成7年)11月14日)は、日本の洋画家である。戦前から戦後にかけて活躍し、40年以上に渡り北海道から鹿児島までを旅した。生涯古い民家の絵を描き続け「民家の向井」と呼ばれた洋画家である。弟は彫刻家であり、マネキン制作会社「七彩」初代社長の向井良吉。長男は元TBSディレクターである萩本欽一を育てた事で有名な向井爽也。父はもともと宮大工の家柄であり、東本願寺の建築にも関わっていた。潤吉が物心ついた頃には、父は家で10人近い職人を雇い、輸出向けの衝立や刺繍屏風を製造していた。1914年(大正3年)4月に、父と日本画を学ぶことを約束し、京都市立美術工芸学校予科に入学した。しかし2年後どうしても油絵を描きたいと思い、父の反対を押し切って中退した。その後は家業を手伝うということを条件に関西美術院へ入り、4年間学んだ。1919年(大正8年)に二科会第6回展に初入選した。翌年に家の者に知らせずに上京、半年ほど新聞配達で稼ぎ、川端画学校に通うが、年内には再び京都に戻った。1927年(昭和2年)に当時最も安い経路であったシベリア鉄道を使いフランスへ向かった。滞仏中に潤吉は、午前中はルーブル美術館で模写、午後には自由制作をし、夜はアカデミー・ド・ラ・ショーミエールで素描を行うことが日課であった。模写した作品はヴェネツィア派からバロック絵画にかけての作品が多々目に付く他に、コローの作品も多い。その一方で、ココシュカやスーティンを想起させる荒々しい筆触の作品もあり、フォーヴィスムへの接近が見受けられる。その3年後の1930年(昭和5年)に帰国し、模写の展覧会を開いた。

終戦後の1945年(昭和20年)の秋に、新潟県川口村で取材した作品「雨」(個人蔵)を制作した。以後、生涯の主題として草屋根の民家を描き続けた。しかし、初期の頃は労働や生活の現場を画面に取り込んだ作風を見せた。また、潤吉の民家作品としての作風が確立するのは、昭和30年代ごろである。1993年(平成5年)5月、世田谷区にて自宅を兼ねたアトリエとその土地、ならびに所蔵の作品を寄贈した。同年7月に世田谷美術館の分館として向井潤吉アトリエ館が開館した。1995年(平成7年)に急性肺炎のため自宅で逝去した。当時93歳であった。

向井潤吉の代表的な作品

- 「影(中国・蘇州上空にて)」

- 「坑底の人々」

- 「ロクタク湖白雨」

- 「まひる」

- 「海」

- 「聚落」

- 「岳麓好日」

- 「峠の下の村」