-

2024.02.21

-

棟方志功の「躍鯉図」をお譲りいただきました。 棟方志功は昭和時代の作家ではありますが、骨董買取の世界でも高く評価されています。 棟方の代名詞といえば版画(板画)ですが、実は肉筆画(倭画)でも多...

2024.02.19

-

2024.01.13

-

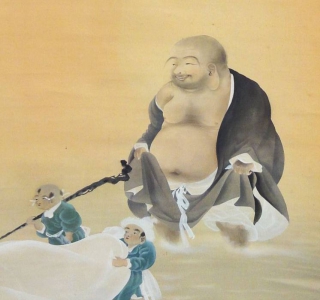

このたびお譲りいただきましたのは、日本画壇を代表する巨匠・横山大観による掛軸作品「川渡布袋」です。 横山大観(1868–1958)は、近代日本画の礎を築いた画家として知られ、岡倉天心とともに東京...

2023.11.24

-

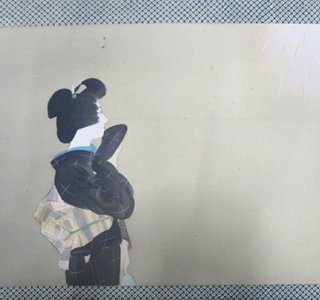

明治時代の日本画家・渡辺省亭による三幅対の掛軸作品です。 穏やかな色づかいと細やかな筆づかいが美しく調和した、省亭らしい上品な一作です。 渡辺省亭(1851–1918)は、明治期を代表する花鳥...

2023.11.23

-

2023.11.12

-

2023.10.22

-

2023.09.28

-

2023.09.26

-

2023.09.23

買取品目別 買取実績

品目をお選びいただくと、買取実績一覧を見ることができます。